知り合いの誕生日で韓国料理屋に行く。ここの名物は生レバーと生タコ。特に生タコは本当に動いている!吸い付く吸盤と戦いながら食べるのが美味しい食べ方。

食べるって本来グロテスクなものだと感じさせてくれる、南無~。

渋谷の「吾照里」(オジョリ、おじょり)にて。

追記:久々にいったらコジャレ系のお店になってました。

since July 19th, 2001

知り合いの誕生日で韓国料理屋に行く。ここの名物は生レバーと生タコ。特に生タコは本当に動いている!吸い付く吸盤と戦いながら食べるのが美味しい食べ方。

食べるって本来グロテスクなものだと感じさせてくれる、南無~。

渋谷の「吾照里」(オジョリ、おじょり)にて。

追記:久々にいったらコジャレ系のお店になってました。

知り合いの誕生日のため、富士急ハイランドに行く。

乗り物が熱いテーマパークと聞いていたけど、乗り物嫌いの知り合いを乗り物に乗せる京極堂プレイの方が楽しめた(by『姑獲鳥の夏』)。ただ「ガンダムライド」は自分も酔ってしまった。

一番の見所→「リカちゃんタウン」にいる下が生足のリカちゃん着ぐるみは本当にコワイ。

2004 4/29

もろもろ鑑賞、テーマパーク

まろまろヒット率3

旅行

ひさびさにお気に入りの焼鳥屋に行く。ここは鳥スープがマジウマだけど、串も普通に美味しい。今回は限定という白レバーのお刺身を食べてみる。なかなか。

渋谷の「串助」道玄坂店にて。

ときどき一生のうちで恥の総量が決められているんじゃないかと感じるときがある。

恥をかかずに成長はできない。

失敗できるときに失敗するということは、とても大切なことなことだ。

恥をかく体験は自分を見失うほどのものだけど、潰されっぱなしにならずに

その体験を次にどう使うかで成長は決まってくる。

成長にとって一番大切なものは、恥の使い方なんだろう。

2004 4/26

はしり書き

日本版ソーシャルネットワーキング(SNS)GREE.JPの初オフラインイベント”GREE NIGHT 1.0″に行く。

そもそもGREE自体はこのイベント開催の3日前からJack(藤堂)に招待されて始めたものだったけれど、

イベント前日に藤本(米澤研)からお誘いの電話があったことをきっかけに

SNSのオフラインイベントがどんなものになるか実体験してこようと思い立って参加することに。

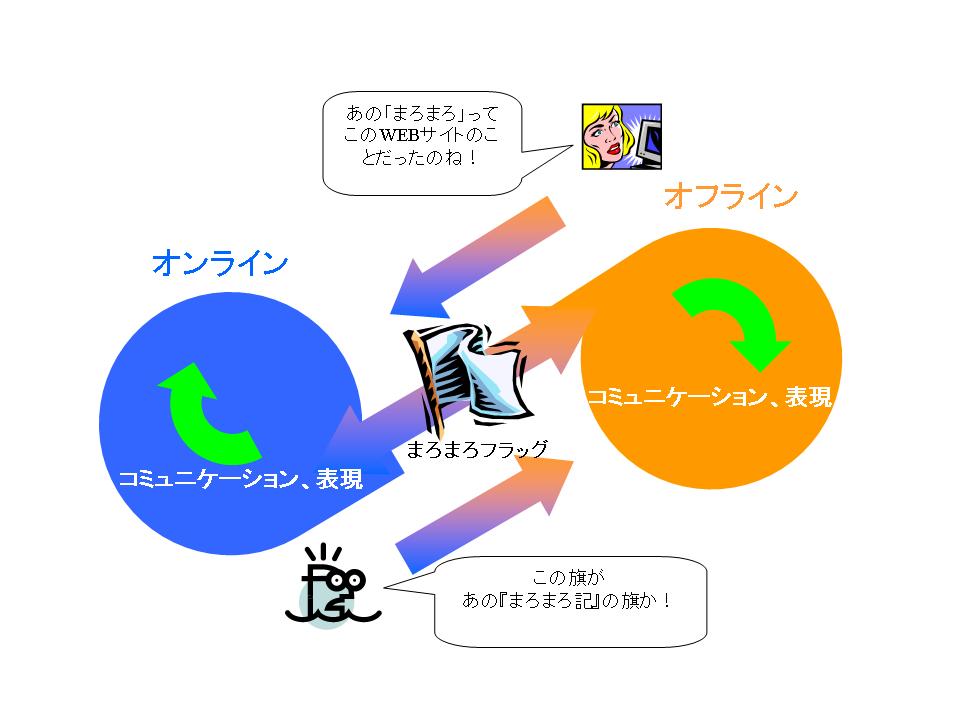

自分のGREEの登録写真がピンクのクマさん着ぐるみ+まろまろフラッグを持っているものだったので、

同じ格好をしなければわからないだろうと考えて六本木交差点でセットアップしてから会場に入る。

会場のクラブ「GARDEN」に入ってみると・・・開始前なのにすでにすごい人!

後でアナウンスを聞くとGREEは立ち上がって約1ヶ月で1万人のユーザー突破した段階なのに

この会場には400名以上のGREEユーザーが参加していたとのこと。

とりあえず奥まで行くといきなり数年ぶりに会う知り合いに見つかってしまった。

SNSは知り合いの知り合いからスタートするネットワークなので、

規模が大きくなっても何かしらの接点がある。

・・・っというのは頭でわかっていたけど、ぶつかったのをきっかけに挨拶するような人でも

誰かつながりで知り合いの知り合いだったりするのにはあらためて驚き。

いままで人のつながりとか知り合いの分布っていうのはごく漠然としか捉えられなかったものだけど、

SNSはそのつながりをかなり可視化することができるのじゃないだろうか。

また、まろまろHP開設以来、初めて会った人との別れ際にはオンライン上でのノリシロとして

「詳しくは(or続きは)HPにて…」というのが僕の決まり文句で

これにはときどき変な顔をされることもあったけれど、

この会場では全員が異口同音にこの台詞を言っていたのに少し感動した。

とはいうものの、実際の会場は混み具合がすごいのでほとんど身動きが取れなかった。

しかし、着ぐるみ+まろまろフラッグも掲げていたので人ごみのはるか遠くの方から

「あそこにまろまろさんが来てるー」という声がきこえてきて自力で見つけ出してくれる人も多かった。

実は同行した藤本とまろまろ秘書は僕がオンラインと同じ格好をすることを最初止めたが、

もしあの会場で普通の格好だったなら実際に会えた半分も会えなかっただろうと感じた。

やわらかいネットワーキングの中だからこそ、小さくとも貫くものが一つは必要なんだろう。

2004 4/25

出来事メモ

OUTPUT(実践表現)

1: ↑ ↓ の系を伸ばす

INPUT(学術研究) INPUT(学術研究)

→学術理論と実践表現を相互に関連させた研究へ

ex.文化を扱うエスノグラフィは科学と文学のはざまにある(佐藤, 1992)

2:情報デザイン、メディアデザイン、コミュニティデザイン領域のレビュー

3:非生命体進化論のさらなる組み込み

4:自分に合ったオーディエンスの発見=発表の場、議論の場を探索

5:自分にしかできない研究がよい研究(指導教官)+フェロモンのある研究がよい研究(副指導教官)=両方の要素が入った研究へ

参考文献

佐藤郁哉著 『フィールドワークー書を持って街へ出よう』 新曜社 1992年初版

研究と表現の系が閉じないためのチェック機能としてコンテンツ創造科学、およびGLOCOM、RIETI、メディア環境学研究室、ARS ELECTRONICAなどの外部環境への参加を予定。

他にも探索中(いいとこあれば教えてください)。研究室での活動掲載はこちら。

すでに完成&合格。 WEBマスターの死後、そのWEBサイトをどうするのかが社会的な問題となりつつあることに対するデザインとしての取り組みのため、WEB遺書を作成→WEB遺書。 オンラインでの人の流れとオフラインでの人の流れを「パッチ表現」としてデザインするため、ブランドネーム「まろまろ」の小旗を制作。 WEB表現の本質とはオンライン上のHTMLやJAVAなどの言語や画面の美学的デザインに留まらず、オフラインも含めたコミュニケーションのデザインであると考えられることの表現的アプローチ。 また、現代的なの状況は不明なキーワードはまずWEB検索がかけられる傾向があり、フラッグ投入後はキーワード検索による訪問が顕著に増えるため、うわさ(発見より)の離散性を組み込んむことが可能となっている。この傾向をより強めるために、各小旗にはナンバリング(まろっとNo.)して配布し、物が流転することを利用している。 さらにオフラインとオンラインとの差をより視覚化するために、オフラインで流転するまろまろフラッグの姿・位置を投稿可能なオンライン画像掲示板「まろまろフラッグ放浪記」を設置。 参考資料 運営していたツリー型BBSに加えてスレッドフロー型BBSをメインコンテンツとして昇格。 研究開始段階で「その問題意識はコミュニケーション論とは違うのか?」という指摘を受けた。コミュニケーション論に対して違和感を感じていた私は、自身のコミュニケーション論に対する違和感とは何か、その解明から研究活動をスタートさせた。半年間の先行研究のリビューで既存のコミュニケーション論に対する自身の違和感、不満点の明確化させた。 1:受信者中心で情報生産・発信者への視点が少ない。 参考文献 コミュニケーション論にコミュニケーション行為本来のダイナミズムを感じられなかったものの、先行研究のレビューを通して発見があった。 ・思想家によるコミュニケーションの位置づけ ・うわさ ・雰囲気 ・ミーム ・箱庭 参考文献 思想家によるコミュニケーションの位置づけ、うわさ、雰囲気、ミームはどれもどれもコミュニケーションのダイナミズムの側面を捉えたものであると考えられるが、それ故実証がたいへん難しい。分析に耐えうるほどの確定性がなく、近づくほどに曖昧模糊となってしまう。 ここで問題意識の発祥となった表現活動に立ち戻り、研究活動の成果を表現として組み込み再構築する。 私は2001年7月からWEBサイト「まろまろ読書日記(現「まろまろ記」)」を立ち上げ、運営している。当初は単に私が読んだ本の読書日記を公開するだけのものであったが、意図しないコンテンツ部分の人気と発展(1)、閲覧者からのフィードバックがそのまま表現の一部となること(2)など、あたかもWEBサイトそれ自身がWEBマスターの手から離れて独自に進化(累積的な変異)するかのような感覚におそわれた。 また、WEBサイトの運営を続けるにつれ、上記のような既存のコンテンツビジネスの相違点だけでなく、共通点も顕著となった。それはコンテンツよりもコンテクストへの依存度が非常に高いという点である。たとえば成功するアイドルは顔が一番綺麗だからでも、一番歌がうまいからでもない。同じく成功するWEBサイトは技術的に高度なものでも、情報整頓が綺麗だからというわけではない。(どちらもむしろその逆が多い) こうした体験から私は情報の価値の本質は情報それ自体にあるのではなく、情報を価値づける「感性の共鳴」というべき作用行為にあると考えるようになった。情報は、コンテンツそれ自体ではなく、そのコンテンツと接する人々が独自に形成するコンテキストによって価値づけられる。そもそも物理的実体のない情報の生産はコンテキスト形成までをデザインを視野に入れなくてはいけない。 このような予測不可能性、不確定要素の高いWEB表現をどのように捉え、またどのように発展させていけばいいのか、という問いがこの系としての研究の端緒である(3)。 1:読書日記をメインコンテンツに置いたにも関わらず、常に最多アクセスは用語集、次点ははしり書きである。 現在、Windows95発売を契機として一般にインターネット元年とされる1995年から9年が経ち、計測困難なほどWEBサイトが誕生し、さらに指数関数的に増加している。そして、その多くは個人によるWEBサイト構築、表現である。 参考文献 <WEBサイト数把握の統計的な試みとして> <WEB表現の意味づけの端緒として> <WEB表現について不十分ながらも注目すべきインタビューがあるものとして> 主に文献研究から成る学術研究活動と、主にWEB上で展開される実践表現活動との相互フィードバックを手法とする。 また、以下の学術研究で見るように研究の対象となるWEB表現とは単にコンテンツの制作にとどまらず、それを見に来、その場で交流する人の流れまでを視野に入れたコミュニケーショナルデザインである。コミュニケーションとは双発的で複雑な系であるから、その系の一部だけ取り上げても本質的ではないが(指摘)、同時にたいへん捉えにくいものでもある(問題)。そこで自らが表現と研究から構成される系の育成を主要な手法として、とらえがたいダイナミズムを捉えてゆくことを主眼とする。

白石美帆の女子大生役はギリギリ感がありすぎると思う、 さて、『人間交際術―コミュニティ・デザインのための情報学入門』 内容はネット上のコミュニティから著者が専門とする図書館の再生までを扱っている。 また、コミュニティ特有の自律性については人々の好奇心や向上心、功名心がもたらす ちなみに、たまたまこの本を読み始めた日に、著者と一緒に 人間交際の面白さはこういう予測不可能な広がりですな(^^) 以下はチェックした箇所(一部要約)・・・・ ☆コミュニティの本来の特徴は、何かを共有することで生まれる結びつき ○コミュニティサイトが突出してユニークである点= ○ネット上のコミュニティは自分たちが決めたルールに従っているうちに、 ○コミュニティサイトではメンバー間で知ることと伝えることを ☆コミュニティがもっている自律性は人々の好奇心や向上心、功名心がもたらす ○知識=行動や知覚あるいは思考の習慣 ○ネットの本質はユーザ間でのリソースシェアリング ○贈与の文化では(略)安定した関係をほとんど無意味なゲームにする 2004 4/22

修士論文:『コンテクスト・デザインとしてのWEB表現~オンラインとオフラインとのコミュニケーション創造~』として公開中(trackbackくださいな)。

キーワードは「コンテンツの中心で、コンテクストを叫ぶ」。

修士研究枠組み「実践表現」

WEB遺書

この中の説明で参照したように、これまでの研究経緯、特に思想家によるコミュニケーションの位置づけとミームて(共に発見より)を組み込む。

これはまろまろフラッグと同じくWEBページのみが作品として表現されるのではなく、行為活動そのものが表現となることの具象化である。

目下、同じ表現意識を持つ各WEBマスターをつなぐWEB遺書のWEB-RING化も検討中。(生きている間に協力者募集中) まろまろフラッグ

広汎なネットの流れとリアルな地域の流れの間の「水路付け」(canalization)をキーワードとする。

箱庭におけるイメージの役割(発見より)と、作品に回収されない行為そのものが表現となる点でマルシェル・ドュシャンの「創造的誤植」、赤瀬川源平「トマソン」などと共通する。

まろじぇくとX「ONとOFFをつなぐ旗」(まろまろフラッグ創出のきっかけとなったオフライン会の様子)

本好きちゃんねる

同じWEBサイト内のBBSであり、利用者も話題の内容も同じでありながら、双方は明らかに違うコミュニティに発展。

これはたとえ構成要素が同じでも雰囲気(発見より)が違えば、コミュニティは別の生態系的発展をおこなうという仮説を元に、コミュニティをデザインする試み。

WEBにおいてはコンテンツ(作品)よりもコンテクスト(文脈)がより重要であることに対するデザインとしての具現化。

修士研究枠組み「学術研究1」

指摘

2:送受信者間に形成されるダイナミズムが垣間見れない。

3:結果、WEB表現者として満足できない。

末田清子・福田浩子著 『コミュニケーション学ーその展望と視点ー』 松柏社 2003年初版

船津衛著 『コミュニケーション・入門~心の中からインターネットまで~』 有斐閣アルマ 2002年第9版

竹内郁郎・児島和人・橋元良明著 『メディア・コミュニケーション論』 北樹出版 2000年第3版

ヴィレム・フルッサー著、村山淳一訳 『テクノコードの誕生ーコミュニケーション学序説』 東京大学出版会 1997年初版

吉見俊哉・水越伸共著 『メディア論』 放送大学教育振興会 2001年改訂

ジブタニ著、広井脩訳 『流言と社会』 東京創元社 1985年初版

池上嘉彦著 『記号論への招待』 岩波新書 2003年第37版

後藤将之著 『コミュニケーション論』 中公新書 1999年初版

発見

送り手、受け手の二元論でないダイナミズムがあるものとして「思想家によるコミュニケーションの位置づけ」、「うわさ」、「雰囲気」。表現行為への説明として「ミーム」、「箱庭」である。

「人は必ず死ぬ」だから「人間は、コミュニケーションによって世界と生に意味を与え、孤独と死に対抗する」そして「世界に意味を与えるコード化された人為的世界は、他者と共存の世界になり」、「人間自身は、他の人間によって不死になる」(フルッサー, 1997)

「曖昧な状況の中で状況を把握するために必要なものとしてうわさは発生する」、「人々がうわさに基づいて行動するのはそのうわさを信じているからではなく、それが必要だから」、「結果的に情報が多すぎても発生する」(ジブタニ, 1985)

「雰囲気は個々の形象の中に圧縮されている霧のような原素材である。それはさまざまな形態の共通の基体でありすべての芸術の最終的なリアリティである。この雰囲気がひとたび存在すると、個々の形態が十全でなくともそれが本質的なものを損なうものとはならない」、「この特別なものの雰囲気が< どこからくるか>を問うことは、すべての芸術の源泉を問うことである」、「雰囲気はたしかにすべての芸術の魂である。それは空気であり香気である」(バラージュ, 1975)

「われわれが死後に残せるものが二つある。遺伝子とミームだ」(ドーキンス, 1991)

「情報は淘汰を受ける自己複製子=進化的なアルゴリズムが実行され、それがデザインを作り出す」、「デザインは全面的に進化的アルゴリズム遂行の結果」(ブラックモア, 2000)

「イメージこそは、無意識から意識へのコミュニケーションのメディア(中略)、イメージは常に多義性をもち、多くのことを集約的に表現している」(河合, 2002)

「箱庭とはトポス(略)トポスでは、空間と時間が一体化している」、「均質的な空間ではなくて独特の雰囲気のある歴史的空間(ゲニウス・ロキ)」(河合・中村, 1993)

ヴィレム・フルッサー著、村山淳一訳 『テクノコードの誕生ーコミュニケーション学序説』 東京大学出版会 1997年初版

ベラ・バラージュ著、佐々木基一・高村宏訳 『視覚的人間ー映画のドラマツルギー』 創樹社 1975年初版(原本1924年初版)

ジョン・バージャー著、伊藤俊治訳 『イメージーWays of Seeing 視覚とメディア』 PARCO出版 1986年初版

ヴァルター・ベンヤミン著、高木久雄・高原宏平訳 『複製技術時代の芸術~ベンヤミン著作集2~』 晶文社 1996年第26版

ジブタニ著、広井脩訳 『流言と社会』 東京創元社 1985年初版

リチャード・ドーキンス著、日高敏隆ほか訳 『利己的な遺伝子』 紀伊国屋書店 1991年第2版

スーザン・ブラックモア著、垂水雄二訳 『ミーム・マシーンとしての私』 草思社 2000年初版

佐倉統著 『遺伝子vsミームー教育・環境・民族対立』 廣済堂ライブラリー 2001年初版

河合隼雄著 『箱庭療法入門』 誠信書房 2002年第31版

河合隼雄・中村雄二郎著 『トポスの知~箱庭療法の世界~』 明石箱庭療法研究会協力 TBSブリタニカ 1993年新装初版

問題

それは情報の特徴である状況依存性と文脈依存性が高いからである(背景)。

再構築

「なぜWEB表現は不確定要素が多いのか?」という問い(疑問)に対しては、「WEBサイトとはそれ自体が生けるコミュニティとして多重的に重なり、複雑なつながりを生んでいくとらえがたい人の流れの基点であるからである」、との解答を仮説的に出す。

そしてWEB表現の根幹は単にオンライン上でのコンテンツの制作にとどまらず、それを見に来てその場で交流する人々の流れに対して水路付け(canalization)するコミュニケーション・デザインであるとの方向付けをし、表現として実現させる。

修士研究枠組み「問題意識」

表現活動から出た疑問と研究目的

このような独自進化は、当時私が関わっていた既存のコンテンツビジネスの経験と比べても異質なほどの早さで進展し、「WEB表現はなぜこうも表現として予測不可能性が高いのだろう?」との疑問を持つようになった。

WEB表現に不確定要素が高いのは、このコンテキスト依存度がより高いメディアであるからであると感じるようになった。

それは以下でみるように常に複雑な系を形成する人の流れを水路付けるコミュニケーション・デザインとして方向づけされてゆくことになる。

2:掲示板がその代表例であり、これはWEBマスターが訪問者からの書き込みを改訂、削除、出版可能であるかどうかという議論につながる。

3:研究推移の様子は出来事メモに記載(特にまろまろ研究が中心的)。

問題意識の背景と研究の意義

膨大な数のWEBサイトがあるのにも関わらず、こうしたWEB表現に対してはまだ十分な意味づけがおこなわれていない。個人がメディアを持つことについて意味付けを試みる端緒は垣間見られるものの、未だ確たるものは形成されていない。ここにこの研究テーマに取り組む表現者として必要性と研究意義があると考えられる。

また以下でみるように、多分に文脈に依存して形成されるWEB表現をどう捉えてゆくのかという方法論の模索は、突き詰めれば状況依存性と文脈依存性が高く、実態の補足が物理的に難しい「情報」という対象に対してのどのように取り組むかということであり、他の情報関連研究の取り組みに対しても寄与できるものと考える。

<情報の状況依存性と文脈依存性について>

中島尚正・原島博・佐倉統編 『総合情報学』 放送大学教育振興会 2002年初版

インターネット協会監修 『インターネット白書2003』 インプレス 2003年初版

武邑光裕監修 『HOW MUCH INFORMATION?』 東京大学大学院新領域創成科メディア環境学研究室 2003年初版

武邑光裕著 『記憶のゆくたてーデジタル・アーカイヴの文化経済』 東京大学出版会 2003年初版

水越伸著 『デジタルメディア社会』 岩波書店 2002年新版

金田善裕著 『個人ホームページのカリスマ』 講談社 2002年初版

釜本雪生+くぼうちのぶゆき編著 『テキストサイト大全』 ソフトマジック 2002年初版

とってもe本プロジェクト編 『万有縁力~ネットの向こうに人が見える~』 プレジデント社 2001年初版

井上真花著 『おしえて先輩!人気ホームページのつくり方』 ソシム 2002年初版

研究の手法

これはINPUTとOUTPUTの系である(研究枠組み図)。もともと私は読書(INPUT)と読書日記(OUTPUT)とから成る系を持っていた。表現活動とは一般にOUTPUTのみであると認識されることが多いが、INPUTなき表現はありえない。意識するしないを問わずIINPUTをOUTPUTにつなげ再びINPUTを促す一種の系である。その系に学術研究をフックとして導入しながら、さらなる表現活動の環を広げるように展開していく。

桂英史 『人間交際術―コミュニティ・デザインのための情報学入門』 平凡社 2001

らぶナベ@「オレンジデイズ」(北川脚本)見てます(^^;

桂英史著(平凡社新書)2001年初版。

コミュニティ・デザイン関係の本を探していたら見つけた一冊。

タイトルの「人間交際」って何かと思えば、”society”の福沢諭吉訳だとか。

この本の中では著者なりに”information”を「知ることと伝えること」と訳したりしている。

特に「今あるネット論は高見から見下ろすようなものが多い」(1章)と批判して、

ハーバーマス(ハバーマス?”Jurgen Habermas”)の公共圏についても

「知識人が陥りやすい傲慢さ」だとして

「(近代の)公共性は雲をつかむような空間の問題ではなく

私生活の資本化を背景とした人間交際のかたち」としている(2章)のは面白い。

「ばらつき」や「かたより」があるという点に注目して、

(妥当か否かは別にして)いわゆるネティズンがネットに対して楽観的なのは

彼らがばらつきやかたよりを否定する自由や民主主義を

どこかインチキだと感じているからだ(1章)としているのには説得力があった。

「せんだいメディアテーク」設立に関わった氏原くん(水越研)から

著者の講義があるということを聞いたので顔を出してみた。

本の内容と外見が見事にユニゾンしていたということもあって、

そのまま教育学研究科特別講義「コミュニティ・デザイン論」を受講することに。

→共通の属性をもつだけでは、母集団はコミュニティとは言えない

<第1章 情報はコミュニティのリソース(資源)である>

知ることと伝えることのルールが自律的にできあがることを想定している点

<第1章 情報はコミュニティのリソース(資源)である>

いつの間にかはっきりとした意見や意志を表明している場合がある

→このような自律性はこれまでのコミュニティ&政治参加とは異なる

<第1章 情報はコミュニティのリソース(資源)である>

集合財として共有→その集合財を前提に活動するので帰属意識が自然に出る

<第1章 情報はコミュニティのリソース(資源)である>

「ばらつき」や「かたより」を背景にしている

→(妥当か否かは別にして)ネティズンがコミュニティサイトに楽観的な希望を託すのは

彼らが(ばらつきやかたよりを否定する)自由や民主主義をどこかインチキだと感じているから

<第1章 情報はコミュニティのリソース(資源)である>

<第2章 ネットワーキングという人間交際術>

→ネットを新しい情報サービスと考えると本質を見誤る

<第2章 ネットワーキングという人間交際術>

→安定した関係を無意味にすればするほどコミュニティは豊かになる

<第4章 コミュニティ・デザインのための人間交際術>

コミュニティ・デザイン、図書館情報学、情報・メディア

まろまろヒット率3