奥多摩にある国民宿舎・観光荘できのこ鍋をいただく。

このきのこ鍋は、夕食のオプションとして付けていただくことができるもので、奥多摩で採れたキノコ類をふんだんに使ったお鍋。

食べてみると、山の幸と味噌仕立てが素朴な味わいをかもし出している。

温泉と共にしなびた雰囲気を感じられる奥多摩らしい一杯。

まろまろと今日ももぐもぐ。

奥多摩の「国民宿舎 観光荘」にて。

奥多摩にある酒蔵、澤乃井の蔵開きに参加する。

この澤乃井(小澤酒造)は、300年以上の歴史がある日本酒の蔵元。

その年の新酒を解禁する蔵開きは、とこ巻きの実演や振舞い酒などがおこなわれる、まさに日本酒のお祭り。

普段は東京の秘境駅とも言える青梅線の沢井駅(もちろん単線)も、この日は蔵開きに向かう人であふれている。

そんな蔵開きのメインイベントは、何と言っても文字通り蔵を解放しての利き酒。

歴史ある酒蔵の見学も兼ねて、新酒も含めた澤乃井のお酒、実に22種類を利き酒しながら蔵の中をめぐっていくというもの。

入口で渡されたお猪口を片手に順路に沿って進む様子はまるで大人のディズニーランド。

普段はお酒をほとんど飲まない僕でも、元禄年間に建てられたという古い酒蔵の中でいただくお酒の数々に、それぞれの風味の違い、美味しさが感じられた。

ところどころに職人さんもいらっしゃって、日本酒にかけるお話をお聞きしながらいただくので、お酒のありがたさも理解できるものになっている。

たとえば、お猪口にカニが印字されている理由は、清流にしか住まないという意味でサワガニが澤乃井のトレードマークになっているからとのこと。

トレードマーク一つとっても、日本酒作りで水質がいかに重要なのかを表現しているものとして感銘を受けた。

・・・のだけど、順路通りに進んでいくにしたがってすっかり酔っぱらう人が続出。

出口付近はまるで新橋高架下のようだった(w

とはいえ、日本酒文化の楽しさや大切さを思い起こさせてくれる素敵なイベント。

まろまろと今日ももぐもぐ。

奥多摩の「澤乃井(沢乃井、さわのい)」にて。

四谷三丁目にあるチェコ料理とチェコビール、絵本のお店、だあしゑんかをおとずれる。

このだあしゑんかは、チェコ料理のお店だけど、レストランというよりも、カフェ&バーのようなこじんまりとしたお店。

さらにチェコといえばチェコビールに加えて絵本が有名なので、店内には絵本がいっぱい。

絵本カフェに近い雰囲気になっている。

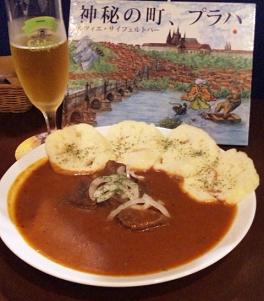

絵本を読みながらいただいたのは、ビール煮込みのグラーシュ。

グラーシュ(グヤーシュ、goulash)とは、東ヨーロッパ文化圏ではお馴染の煮込み料理のこと。

牛肉と玉ねぎをシチュー状態に煮込んで、クネドリーキ(茹でたパン)を添えた一品で、ビールとよく合うおつまみになっている。

ちなみにこのだあしゑんかは、かつてLADUREEでご一緒したまろみあんの人から、まろまろ記のコンテンツ的にネタになるお店として教えてもらったお店でもある。

コンテンツ的にネタになるとは・・・

・オリジナリティがある

ex.

東京三大もつ煮込み;岸田屋の「牛煮込み」と「肉どうふ」

半チャンラーメンの元祖;さぶちゃんの「はんちゃんらーめん」

→そこにしかないもの、地域性や元祖など独自性があるもの

・まろまろ記の他のコンテンツと関連がある

ex.

檸檬プレイ;八百卯フルーツパーラーの「レモンジュース」

絵本カフェ;ペンネンネネムの「ぐりとぐらのホットケーキ」

→読書日記、もろもろ鑑賞と深く関わるもの

・・・という2点が大きな判断基準。

確かにまろまろ記の中には絵本カテゴリがあるように、このだあしゑんかは絵本カテゴリとごはん日記とをツナゲルことができるお店。

せっかくの機会なので、今回はmixiまろみあんコミュニティのまろまろ談話室でも呼びかけて、他のまろみあんの人たちとおとずれることになった。

このまろまろ記やmixiまろみあんコミュニティが情報交換できる場所になってくれているのは嬉しいですな☆

まろまろと今日ももぐもぐ。

四谷三丁目の「チェコ料理・ビール・絵本 だあしゑんか(ダアシェンカ、ダーシェンカ)」にて。

追記:こちらのお店で見つけた『もぐらとずぼん』も帰ってから読書。

韓国料理の老舗として知られる、妻家房でパチヂミをいただく。

実は、数ある韓国料理店のチヂミの中で、この妻家房のチヂミはとても好みの味。

・・・だったのだけど、最近は多店舗展開しているのことに不安を感じて避けていた。

そんな折に、近くにあるにだあしゑんかが満席だったので、まろみあんの人たちと一時待機の意味で本店をおとずれた。

そんな訳で今回がごはん日記に初登場。

久々に食べてみると、本店のパチヂミは前と同じ外はサクッと、中はもっちりとした絶妙の焼き方は変わらないまま。

さらに、タコなどの具材もしっかりとしていて、その美味しさに懐かしさと安心を感じた。

本店の味を守る一枚。

まろまろと今日ももぐもぐ。

四谷三丁目の「韓国旬彩料理 妻家房(さいかぼう)」にて。

自然発酵パンのお店、AntenDoでパティシエのメロンパンをいただく。

食べてみると、ビスケット生地の表面はしっかりと焼き上げられていてしっかりと歯ごたえのある食感。

一方でブリオッシュ生地の中身は、柔らかくてもっちりとした食感。

この中と外とのバランスが絶妙で、これまで食べたメロンパンの中でも1、2を争う美味しさ。

オススメの一品。

ちなみに、このAntenDoの四谷三丁目店は奥がカフェになっていてカフェ利用もできるところがポイント。

まろまろと今日ももぐもぐ。

四谷三丁目の「パン工房 AntenDo(アンテンドゥ)」四谷三丁目店にて。

荻窪は隠れたパンの激戦区。

そんな荻窪にあるパン屋さん、このMonsieur Soleilでポムをいただく。

ポムとは、林檎のコンポートが入ったデニッシュ・パンのこと。

食べてみると、トロトロに煮込んだ林檎のコンポートとサクサクのデニッシュの組み合わせは確かに美味しい。

アップルパイとはまた違った味わいで、より優しい味がする一品。

店長はパンの名店として知られるビゴの店ででも修行していたということで、総菜パンも充実させている。

町のパン屋さんらしいお店。

ちなみに、こちらのお店には丸ノ内線に忘れ物をしてしまって荻窪まで受け取りに来たので、そのついでに立ち寄ったパン屋さんでもある。

やはりハプニングと仲良くする、というのは大切ですな。

まろまろと今日ももぐもぐ。

荻窪の「Monsieur Soleil(ムッシュ・ソレイユ)」にて購入。

荻窪にあるパン屋さん、Le Coeur Purでオランジュ・アマンドをいただく。

ライ麦の生地にオレンジピールとアーモンドをホール粒のまま練り込んでいる一品。

見た目は何の変哲もないパンだけど、食べてみるとこれが美味しい。

アーモンドなどのナッツは味が強いのでナッツを使ったパンはナッツの味しか印象に残らないものも多いけれど、こちらのオランジュ・アマンドは、ナッツの力強さに負けないオレンジ・ピールの風味が感じられて複雑な味わい。

このLe Coeur Purはパンの店頭販売だけでなく、購入したパンをいただけるカフェが併設されている。

見た目は地味だけど、しっかりとした味わいのパンが荻窪らしいお店。

ちなみに、こちらのお店には丸ノ内線に忘れ物をしてしまって荻窪まで受け取りに来たので、そのついでに立ち寄ったパン屋さんでもある。

やはりハプニングと仲良くする、というのは大切ですな。

まろまろと今日ももぐもぐ。

荻窪の「Le Coeur Pur(ル・クール・ピュー)」にて。

蒲田にある松家カレーで、から揚げカレーをいただく。

から揚げカレーとは、鶏の唐揚げをぶつ切りにしてカレーのトッピングにしたもの。

食べてみると、トッピングのから揚げが揚げすぎていなくて、軽く赤身の残った最適な揚げ加減なのが印象深い。

カレーはもちろん、トッピングも手作りにこだわっているので、から揚げも注文を受けてから揚げているとのこと。

ちなみにこの松家カレーは、かつて蒲田にあった松屋カレーからののれん分け(本店は閉店)。

松屋、だと牛丼チェーンの松屋と同じ名前であるため、松家と名前を変えて今も営業している。

店構えや店内の雰囲気は蒲田らしい場末感がただようけれど、丁寧な仕事ぶりが伝わるお店。

まろまろと今日ももぐもぐ。

蒲田の「松家カレー」にて。