津にある讃岐うどん店、手打庵で特上スタミナうどんをいただく。

牛肉に山芋、天ぷらの盛り合わせ、卵、ほうれん草などが盛りつけられいて、「特上」の名前の通り、迫力ある一杯。

食べてみると、盛りだくさんなのに統一感がある味になっている。

この統一感は、お出汁の美味しさと手打うどんのコシがあるからこそ。

大将の気概が感じられるお店。

まろまろと今日ももぐもぐ。

三重県津市の「手打庵」にて。

津にある讃岐うどん店、手打庵で特上スタミナうどんをいただく。

牛肉に山芋、天ぷらの盛り合わせ、卵、ほうれん草などが盛りつけられいて、「特上」の名前の通り、迫力ある一杯。

食べてみると、盛りだくさんなのに統一感がある味になっている。

この統一感は、お出汁の美味しさと手打うどんのコシがあるからこそ。

大将の気概が感じられるお店。

まろまろと今日ももぐもぐ。

三重県津市の「手打庵」にて。

この度の東日本大地震(平成23年東北地方太平洋沖地震)で被災された皆様には心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

今回の大震災では東京滞在中であったこともあり、個人的にも多くの方から電話やメールなどで安否確認をいただきました。

ありがとうございます。僕は無事です。

東京電力管内にいる間は節電協力のために、Twitterで報告をした後は更新をひかえていました。

現在は東京電力管内からに移動したことと、未だにこのまろまろ記の読者の方(まろみあん)から安否確認をいただくことがあるので、こちらでも簡単に近況をご報告します。

3月11日の震災当日は東京の部屋がガラスや陶磁器が散乱するなどがありましたが、特に怪我はありませんでした。

安全の確保をおこないながら帰宅困難者の受け入れをおこない、その後も友人の支援を続けていました。

友人たちが残る東京を後にするのは複雑な心境でしたが、今回の大震災では情報のかけ橋をつくる重要性をあらためて痛感させられ、また、そのお手伝いすることが自分に与えられた役割だと思い、明日の委員会にのぞみます。

阪神大震災の時と同じく、こういう時こそ熱い心と冷たい頭脳のバランスを取りながら、自分のやるべきことを果たしていくことが重要であると考えています。

これまで被災された地域の支援としては能登半島地震復興支援オフ会や中越沖地震復興支援オフ会など、ソーシャルメディアを活用した復興支援をおこなってきました。

今回もそうした復興支援をおこなっていきたいと思います。

最後のもう一度、この度の東北関東大地震で被災された皆様には心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

生き残った人間として、等身大の役割を果たしていきたいと思います。

渡邊義弘

浅草にある末っ子で餃子をいただく。

こちらの餃子は、甘味のある餡に甘味が特徴。

やや小ぶりのサイズも合わさって女性のファンが多いということも納得できる。

ちなみに、この餃子は東日本大震災の当日の夜にいただいたもの。

(記事の公開は東京電力管区外に出てから→「東日本大震災のお悔やみと近況報告」)

鉄道が止まったので7駅分を徒歩で帰宅した友人と無事を確認しあって食べた餃子は、普通のことが幸せだと痛感させられる味でもあた。

まろまろと今日ももぐもぐ。

浅草の「末っ子」にて。

赤坂にできたHOOTERS日本一号店をおとずれる。

HOOTERSと言えば、HOOTERS GIRLSと呼ばれるチアリーダーをイメージした衣装の店員さんが有名だけど、店内には小さなお子さんを連れた家族客が複数いたのに驚いた。

侘び寂びを愛し、陰影礼讃する日本文化がグローバリゼーションの波に飲みこまれつつある現状をかいま見たような感覚にとらわれながら注文したが、バッファロー・プラッター。

名物のチキン・ウィングにチキン・ストリップとバッファロー・シュリンプ、サラダ・スティックを一皿に盛り合わせたもので、食べてみると味の方も日本にローカライズしないアメリカの味そのもの。

味も店内の雰囲気も完全にアメリカなこのお店が果たして日本で受け入れらるのかどうか・・・

日本文化はこのまま『悲しき熱帯』で取り上げられたのように駆逐されていくのか・・・

そんなことが頭によぎったお店。

まろまろと今日ももぐもぐ。

赤坂の「HOOTERS TOKYO(フーターズ東京)」にて。

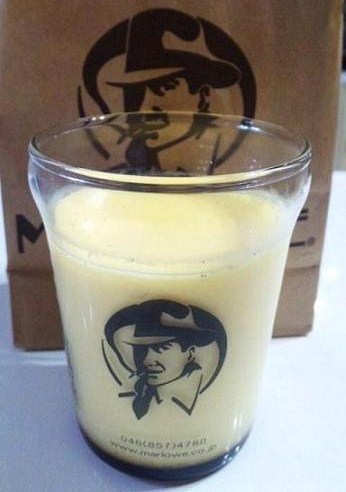

MARLOWE秋谷本店で、カスタードプリンを購入する。

こちらのプリンは、パイレックス特注の耐熱ビーカーに入ってるのが特徴的。

パイレックスのものは使い勝手が良いので、このビーカーをコレクションする人もいるほど。

肝心の味の方は、とてもオーソドックスな手作りプリンの味がする。

卵と砂糖とバニラビーンズだけで作られているとのことで、まさに直球勝負。

良い素材を使っている自信が伝わってくる一品。

ちなみに、MARLOWEは葉山と逗子にも支店があるけれど、秋谷本店は相模湾を眺めることのできる店構えになっていて、こちらのプリンのファンという歌手の小田和正さんのPVにもよく登場することでも知られている。

まろまろと今日ももぐもぐ。

神奈川県横須賀市秋谷の「MARLOWE(マーロウ)」本店にて購入。

熱海にあるお寿司屋さん、磯丸で真鯵のにぎり寿司をいただく。

スズキ目アジ科の真鯵(マアジ、学名:”Trachurus japonicus”)は、伊豆周辺では春先から夏にかけてが旬の魚。

ちょうど旬にさしかかったとお聞きして食べてみると、これが美味しい。

臭みがまったくないことと弾力ある食感から、鮮度の良さが伝わってくる。

こちらのお店は魚の卸業者が展開されているということも納得する一貫。

ちなみに、店内はあまり落ち着ける雰囲気ではないけれど、お寿司は一貫から注文できるので、気軽に入ることができるお店でもある。

まろまろと今日ももぐもぐ。

熱海の「回転寿司 磯丸」熱海仲見世通り店にて。

まろまろ@この「まろまろ記」のサーバをCORESERVER.JP(CORE-B)に引越しました。

これでサイト開設以来、実に5度目の移転ですが、許容負荷率が約4倍になったので安定度UPです☆

さて、『日本の歴史をよみなおす (全)』網野善彦著(筑摩書房)2005。

「日本は自給自足の農耕社会ではなく、交易を前提とした多様な社会だった」、

「百姓と呼ばれた人々には非農業民も多数含まれていた」という研究によって、

日本は均質的な農耕民族だったという常識に疑問を呈した歴史学者による解説書。

もともとは口述筆記を基本にした『日本の歴史をよみなおす』と『続・日本の歴史をよみなおす』を合わせたものなので、

代表作の『無縁・公界・楽―日本中世の自由と平和』より読みやすくなっているけれど、

内容はより幅広く日本社会全体の変遷をとらえたものになっている。

特に、『続・日本の歴史をよみなおす』の部分に当たる後半は、かつての日本社会がネットワーク化され、ダイナミックな生活基盤を持っていたことを証拠を示して解説しているので興味深い。

読みやすい中にも、これまでの常識を再考させられるほどの迫力を持った一冊。

ちなみに、著者の甥に当たる中沢新一さんとは講談社大阪取材のコーディネータとしてご一緒したことがある。

僕も著者が研究テーマとした家系なので、ある種の親近感を持って読むことのできた本でもある。

以下、チェックした個所(一部要約含む)・・・

○(市場では)日常の世界、俗界から、モノも人も縁が切れるという状態ができて、はじめて商品の交換が可能だった

<貨幣と商業・金融>

○14世紀の社会の大きなt年間のなかで、かつてマジカルな古い神仏の権威に支えられていた商業、

交易あるいは金融の性格が変化してきたわけで、鎌倉仏教は、かつての神仏と異なり、

新しい考え方によって商業、金融などに聖なる意味を付加する方向で動きはじめていた

→贈与互酬を基本とする社会の中で、神仏との特異なつながりをもった場、あるいは手段によって行われていた商品交換や金融が、

一神教的な宗派の祖師とのかかわりで、行われるようになってきたと考えられる

<貨幣と商業・金融>

○非人たちのなかの少なくとも主だった人びとは、商工業者や芸能民、(略)一般の職能民と同様、

神人・寄人という地位を、明確に社会のなかであたえられている

→なぜ非人が神人・寄人になったかについては、ケガレがこの時代の社会ではまだ、畏怖感をもってとらえられていたこと、

非人たちはそれをキヨメることのできる特異な力を持っていたとみられていたことと、深い関係がある

→それゆえ非人は神人・寄人、神仏の直属民という社会的な位置づけをあたえられていた

→非人や河原者を社会外の社会、身分外の身分ととらえることはできない

<畏怖と賤視>

○まだ未開の要素を残し、女性の社会的地位も決して低くない社会に、文明的、家父長的な制度が接合したことによって生じた、

ある意味では稀有な条件が、このような女流文学の輩出という、おそらく世界でもまれに見る現象を生み出す結果になった

<女性をめぐって>

○現代は権力の性格というより、むしろ権威のあり方を否応なしに変化させるような転換期にはいりこんでいるように思える

<天皇と「日本」の国号>

○百姓は決して農民と同義ではなく、たくさんの非農業民ー農業以外の生業に主としてたずさわる人びとをふくんでおり、

そのことを考慮に入れてみると、これまでの常識とはまったく違った社会の実態が浮かび上がってくる

→頭振(水呑)の中には、土地と持てない人ではなくて、土地を持つ必要がのない人がたくさんいた

<日本の社会は農業社会か>

○日本列島の社会は当初は交易を行うことによってはじめて成り立ちうる社会だった、

厳密に考えれば「自給自足」の社会など、最初から考えがたいといってよい

<海からみた日本列島>

○海にとりかこまれた島だから孤立しているのではなく、逆に、島は海を通じて広く四方と結びついており、

田畠が少ないから島は貧しいのではなく、それ以外の生業と交易で豊かになっていることも多い

<荘園・公領の世界>

○「明治維新」を推進した薩摩、長州、土佐、肥前の諸藩は、辺境のおくれた大名などではなくて、

みな海を通じて貿易をやっていた藩

→江戸時代末までに日本社会に蓄積されてきた商工業・金融業などの力量、資本主義的な社会の成長度は決して過小評価できない

<続・日本の歴史をよみなおす>

2011 3/1

日本史

まろまろヒット率4

飯高町にあるパン工房のきりん屋さんをおとずれる。

このきりん屋さんは、金・土・日の3日間だけしか営業しないというレアなお店。

人気のお店と聞いていたので、念のために開店10分前に到着すると何とすでに行列が!

しかも、中には名古屋や岐阜からわざわざ来たという人もいたのに驚き。

そして、オープンとほぼ同時に陳列しているパンが売り切れてしまうという、まるでバーゲンセールのようなお客さんのテンションの高さにまたまた驚き。

そんなきりん屋さんで購入したのが、このりんごと木の実のパン。

林檎から培養した自家製の天然酵母を使ったパンの中に林檎のコンポートと胡桃を入れたという、こちらのお店の看板商品。

食べてみると、しっかりと小麦の味が感じられる一方で、もっちりとした弾力ある食感も両立させているのが特徴的で、丁寧に作られていることが伝わってくる。

確かに美味しい一品。

ちなみに、こちらは松阪市市民講座;「地域の魅力を発見発信講座-街歩き『てくてく松阪』を通した地域資料作りのすすめ-」を受講された有志のみなさんと開催した「てくてく松阪ワークショップ」で訪れたお店でもある。

決して便利な場所にはないのに、東海中からパン好きの人たちを引きつける口コミ力に一同感服。

良いものを作っていけば着実に広がっていく・・・そんな基本の大切さを教えられたような気がする飯高の名店。

まろまろと今日ももぐもぐ。

三重県松阪市飯高町の「きりん屋」にて。

道の駅 飯高駅で、でんがらを購入する。

でんがらとは、あんこ入りの餅を朴葉で包んで蒸した飯高地方のお菓子のこと。

ちまきや柏餅によく似ているけれど、四角い形と朴葉を使っているのが特徴。

食べてみると、朴葉の香りがするので、ちまきや柏餅とはまた違った味になっている。

個人的にはもともとちまきや柏餅が好きということもあって、とても美味しく感じられた飯高の名物。

ちなみに、このでんがらは松阪市市民講座の「地域の魅力を発見発信講座-街歩き『てくてく松阪』を通した地域資料作りのすすめ-」を受講された有志のみなさんとご一緒した「てくてく松阪ワークショップ」の中でいただいたもの。

松阪市生まれ育ちの方も含めて参加者全員が今回初めて食べたものだけど、こうして地域の名産を掘り起こして地域資料につなげる「てくてく松阪」の意義を一同で再確認した一品。

まろまろと今日ももぐもぐ。

三重県松阪市飯高町の「道の駅 飯高駅」内特産品販売所、いいたかの店にて購入。